下水道情報1682号 平成23年3月8日発行

連載・水辺の散策 −歴史・文化・生活考− −55−

グラーツのムーア川 |

|

|

1,はじめに

グラーツはオーストリア東南部、スロヴェニア国境まで50kmのところにある第2の都市で人口は26万人。ローマ時代には砦が置かれていたようであるが、歴史に名前が出てくるのは12世紀からで、9百年の歴史を持つ。大学が4つあり、4万人の学生がいるという大学の街でもある。市街地中心部を北から南へムーア川が流れる。

|

ハウプト橋とフランツィスカーナ教会の塔

泥水のような流れであった。橋の上を路面電車が走っている。丘の上に小さく見えるのが時計塔 |

8月に来訪したとき、ムーア川は雪解け水の関係か上流の雨のためか茶色の流れであった。川に隣接して丘があり、トルコ軍に対抗するためにつくられたシュロスブルグという城塞があった。ここはヨーロッパでも東の方で、かってモンゴル帝国やオスマン帝国の侵攻が近くまで迫っていたので,重要なところであったのだろう。17世紀につくられた、いざというとき市民が使う甲冑、剣、鉄砲など3万個を納めた武器庫も博物館として残されている。

|

駅前の工事風景

卵形コンクリート管が置かれていた。大口径なので合流管か雨水管だろうか。右側は路面電車停留所。 |

2,ムーア川

オーストリア中部の山岳地帯から東に流れてきたムーア川はグラーツ上流で南に向きを変え、スロベニア東部を流れ、ドラーバ川になり、クロアチアとハンガリーの国境沿いに流れドナウ川に注ぐ。

3,シュロスブルグ

高さ123mの丘全体が公園になっている。かっては丘の回りに濠が巡らされていたが、1809年にナポレオン軍に包囲され負けたとき、城は破壊され,濠は埋められてしまった。そのとき市民が買い戻した時計塔と鐘楼だけが残された。また、城壁と深い井戸が残っている。深井戸はトルコ人の井戸と呼ばれ、捕虜を使って掘ったものらしい。

川のそばから急なケーブルカーで上がると市内を一望できる展望台に行け、ムーア川の流れも見える。

|

|

|

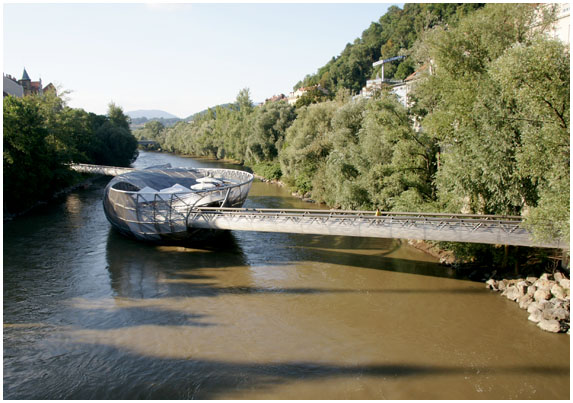

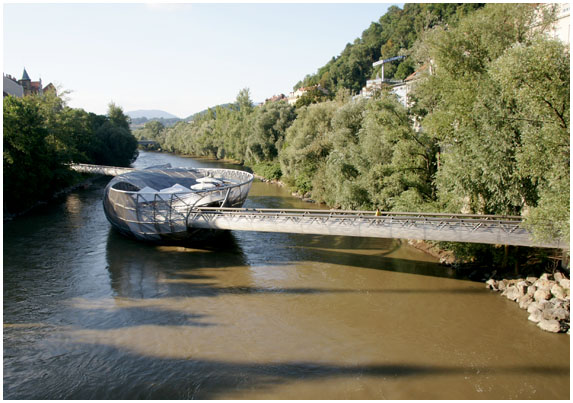

ムーアインゼル

流れの中央に。

|

4,ムーアインゼル(川面に浮かぶ貝)

ホテルはグラーツ駅のすぐそばの便利なところで、ムーア川を渡って旧市街に行く路面電車があり、その経路が単純で夕食まで時間があったので、路面電車に乗ってムーア川まで行くことにした。知らないところで交通機関を利用するのは日本でも戸惑うことがあるが、運転手から一日券を買うことに成功し、ほっとしていて、川のところの停留所に停まったので降りようとしたらドアが開かない。停留所でないのかと席に戻ろうとしたら,回りの人が降りなさいと合図してくれ、若い人がドアのボタンを押して開けてくれた。日本のローカル鉄道線のようにボタンを押さないと開かないのであった。とっさの判断力が悪いので、こういう場合いつも失敗する。

電車が渡るハウプト橋から写真を撮りだしたら奇妙な構造物が川の真ん中にあるのが目にとまった。

|

クンストハウス

クラシックな建物に囲まれている

|

両岸から斜めに歩廊が、骨組みにガラスをはめ込んだ巻き貝のような丸い構造物に連絡していた。中に入ってみると、2階建てで上は階段広場とネット遊びのような子供遊具があり、下の一階は喫茶室になっていた。中に入ってコーラを頼んで回りを見ると、ガラス張りで水面から高くなく、茶色の水がけっこうな勢いで流れていて,両岸は水面に比べて高いものの、洪水の時にガラスではすぐ壊れるだろうし、構造物が障害になってダムアップしてしまうことが気がかりになる、日本では考えられないものであった。設計はアメリカのヴィト・アコンチ。

ここの近くにはタコの吸盤を連想させる大きなクンストハウスがあり、写真展などの展示館になっている。曲面の青いタイル張りのような壁で、上部では沢山の吸盤のようなものが突き出ている。吸盤は明り取りであるとのこと。この二つの建物はグラーツが2003年に欧州文化首都になったことを記念してつくられたもので、古い街並みの中に超現代的なものを良く認めたもので、何十年後にどういう評価になっているのか興味がつきないところである。

5,教会の塔

ハウプト橋のすぐそばにあるフランツィスカーナ教会の塔がタマネギ型であった。ハイドンが音楽活動をした東部の町アイゼンシュタットの教会の展望台から見た、多くの教会の塔も同じようにタマネギ型であった。タマネギ型と言えばロシアの教会が連想されるのでそちらからきたのかと思っていたら、そのルーツは東ローマ帝国の建築様式らしい。 |